2025年3月6日下午,华南师范大学教师发展中心联合研究生院、本科生院与教育人工智能研究院,共同推出第二期“智能升级 何以为师:华师教育人工智能系列通识课”,课程以线下集中面授、线上同步直播的形式开展。教师发展中心副主任王楚鸿、张臣,华南师范大学汤庸教授,教育人工智能研究院副院长穆肃教授出席本次活动,穆肃教授作《中小学如何开好人工智能课——实能、潜能与赋能》专题讲座。

图1 穆肃作专题讲座

穆肃围绕人工智能课程的“实能、潜能、赋能”三个方面,详细阐述了如何在基础教育阶段有效开展人工智能教育。她指出,人工智能课程的开设不仅仅是教授学生使用工具或制作简单的电子作品,更需聚焦学生人工智能素养的培养,包括人智观念、技术实现、智能思念以及社会责任。

图2 人工智能课的“三能”

穆肃结合联合国教科文组织发布的《学生人工智能能力框架》和教育部发布的《关于加强中小学人工智能教育的通知》,强调可从人工智能与社会、人工智能伦理、人工智能技术应用以及人工智能系统设计等领域开展人工智能教育。她提出,中小学阶段的人工智能教育应注重学生从感知体验、到理解应用,再到系统设计的逐步提升,通过不同学段的教学,引导学生从对技术的直观体认逐步过渡到深入理解与应用和复杂系统的设计与创新。

图3 解读人工智能素养文件

穆肃表示,人工智能技术及领域应用的快速发展需要大量具有创新能力和批判性思维的人才,人工智能及相关领域创新人才的培养应从中小学阶段开始。通过人工智能课程的学习和跨学科的学习,学生可以深入理解技术、培养创新思维以及解决问题的能力。随后她探讨了人工智能技术如何赋能学生的学习过程,指出人工智能可以扮演学习过程中的AI教练、学习伙伴等多种角色,助力学生个性化学习。

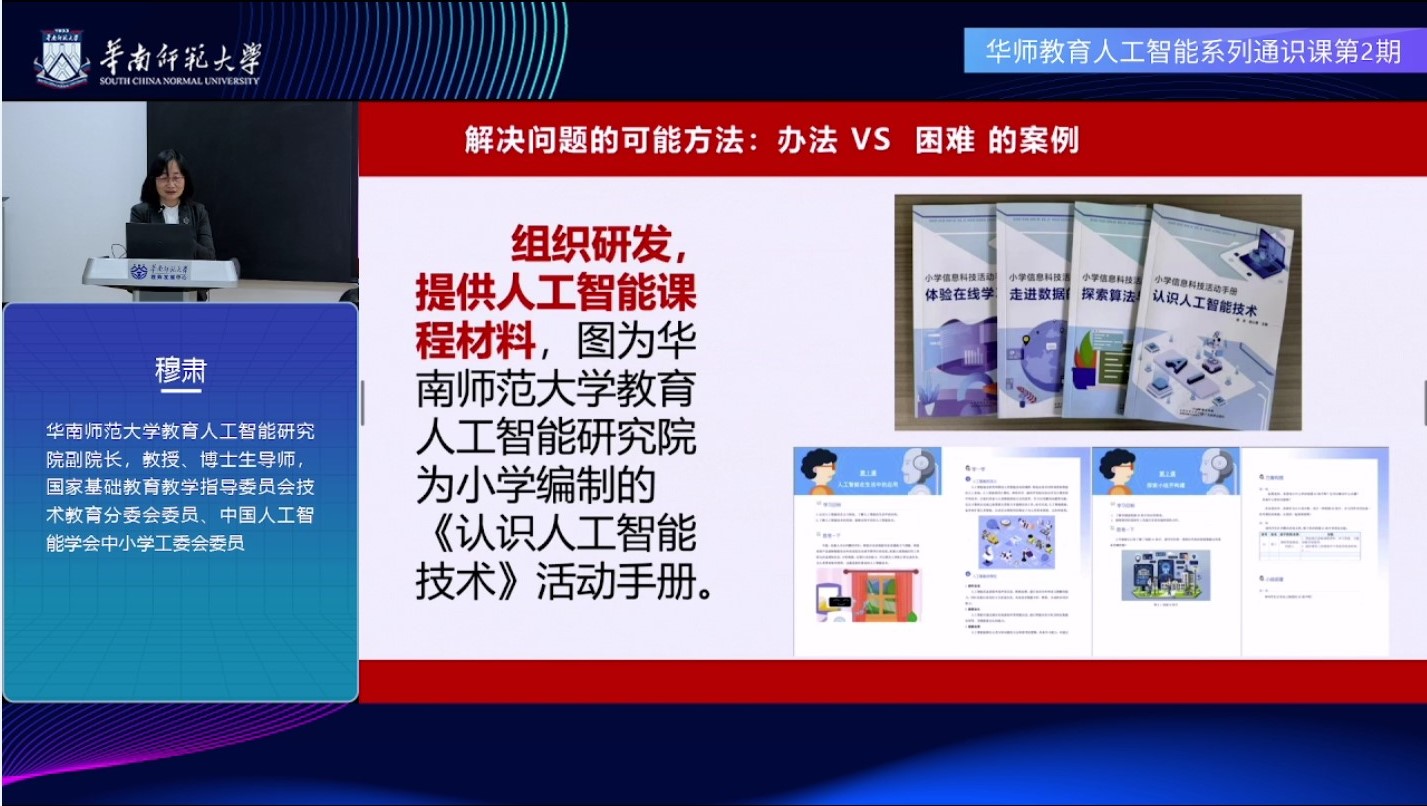

图4 介绍我院实践情况

穆肃剖析当前中小学人工智能教育的痛点包括教材适配性不足、专业师资短缺及教学资源匮乏等问题。结合我院具体实践经验,提出研发适合中小学生的教材、利用数字化手段调配优质师资、因地制宜开展“不插电”人工智能课程教学等解决路径,为广泛开展人工智能教育提供了可借鉴路径。

图5 线下活动现场

此次讲座反响热烈,线上线下观看人数达3.1万人,为教师们深化人工智能教育认知、探索教学实践提供了宝贵的思路和启示。本次讲座是我院积极落实“人工智能赋能教育行动”的重要举措,未来将持续推动人工智能与教育的深度融合,助力新时代创新型人才培养。

编辑:谢琼佳

责任编辑:钟荧妮,吴佳慧

初审:朱宇琦

复审:穆肃